- 高齢化してるけど、いつまで働くべきなんだろう?

- 『副業』や『フリーランス』ってどれくらい増えてるの?

- このまま会社員を続けていて大丈夫なのだろうか?

日本人の雇用環境は今大きく変化しようとしています

昔ながらの日本型雇用システムはもはや成立が困難な局面に来ています

自分の置かれている状況を正しく理解し、行動を始めないと、

- 失業

- 収入低下

- ワークライフバランスの損失

などの自体を招くかもしれません

私は、工場勤務から15年間培った技術者としてのキャリアをリセットし、『リスキリング』で全くのゼロからデジタルスキルを身につけて、新しいキャリアを築くことができました

そこでこの記事では私の経験も踏まえ、これから『リスキリング』を始める方に向けて、絶対に知っておくべき『会社員の現実』について解説します

この記事を読めば、

- 雇用環境の変化

- 日本の停滞

- 会社員が知るべき現実

について理解することができます

雇用環境の変化

キャリアの長期化

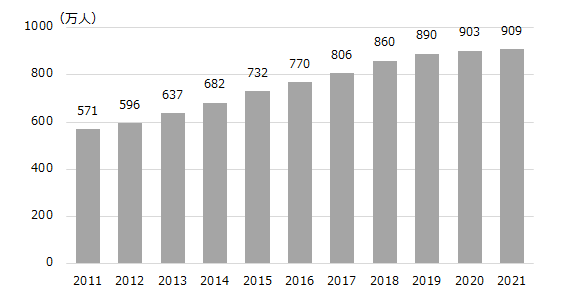

日本人の平均寿命は年々伸びており、就労可能な期間が長くなっています

2022年の日本人の平均寿命は男性が81.05歳、女性が87.09歳です

また、以下のように65歳以上の就業者数は毎年増加し、2021年は909万人となっています

引用:就業者数は18年連続で増加し、65~69歳の就業率が初めて50%超え|独立行政法人労働政策研究・研修機構

これまでなら50代はキャリアの終盤だと思われていましたが、現在は70代や80代までキャリアを継続する人も少なくありません

『人生100年時代』と言われていますが、生涯現役という人も今後増えてくるのではないでしょうか?

日本型雇用システムの崩壊

日本型雇用システムの維持はもはや困難となっています

日本型雇用システムは、

- 新卒一括採用

- 年功序列

- 終身雇用

という三種の神器で成り立っています

日本型雇用システムは、戦後の高度経済成長期では上手く機能していました

- 組織の一体感の醸成

- 企業特有の人材育成やノウハウの蓄積

- 安定した賃金の魅力

などが、若い人材が豊富で成長期の日本にとってマッチしていたからです

日本型雇用システムが崩壊する理由は主に4つ有ります

1. 日本の低迷

年功序列や終身雇用は、経済が成長し続けることを前提に作られた制度です

日本が低迷している現在では、長く雇い続けるほど人件費が重くのしかかります

特に人口の多い団塊ジュニア世代が中高年期になってからは、制度の維持が困難なこと顕在化しています

2. 少子高齢化

少子高齢化により、ボリュームゾーンである中高年の高い賃金が企業の経営を圧迫しています

中高年は何もしなくても高い賃金を得られるので、そのまま会社に居座る方が得と考えるのは当然です

しかし、人数の少ない若手はいくら成果を上げても、評価や収入に結びつかず、働かないで高給を得ている世代への不満が増大します

結果的に、会社を見限って転職するという負の人材流動が起きるのです

3. テクノロジーの発展

日本型雇用システムは、勤続年数が長くなるほどスキルや知識が向上し、パフォーマンスが高まるという前提で作られています

しかし、現在は業務のIT化・デジタル化が進み、少ない労働時間で大きな成果が出せるようになりました

そうなると、長時間労働や勤続年数を評価することはもはや成立しません

企業にとっては、高い賃金を払ってデジタルに疎い中高年層を雇い続ける理由がなくなってきています

最近では若くて優秀なデジタル人材を高収入で雇うケースも増えています

4. ビジネスモデルの変化

3現主義(現場・現物・現実)という言葉があるように、かつては現場で知恵を出し合って考えた高品質のものが売れました

しかし、今はユーザーの潜在的なニーズを満たす、革新的な製品やサービスが求められます

これらを生み出すためには、自社にない専門知識や柔軟な発想を持つ多様な人材が必要です

年子序列の評価ではこのような外部人材を適正に評価することはできません

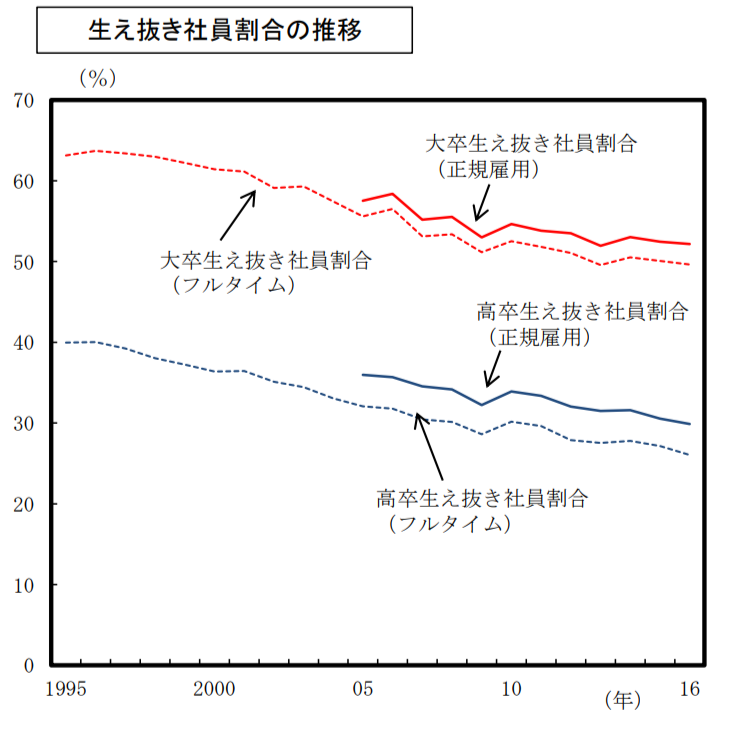

生え抜き社員の減少

日本型雇用システムの崩壊を裏付けるデータとして、厚生労働省職業安定局の調査結果が有ります

下図を見ると、1995年から2016年にかけて生え抜き社員は約10%減少しています

まだ緩やかでは有りますが、企業が置かれている厳しい状況を加味すると、日本型雇用システムの崩壊が加速するシナリオを考えなくてはなりません

引用:我が国の構造問題・雇用慣行等について |厚生労働省職業安定局

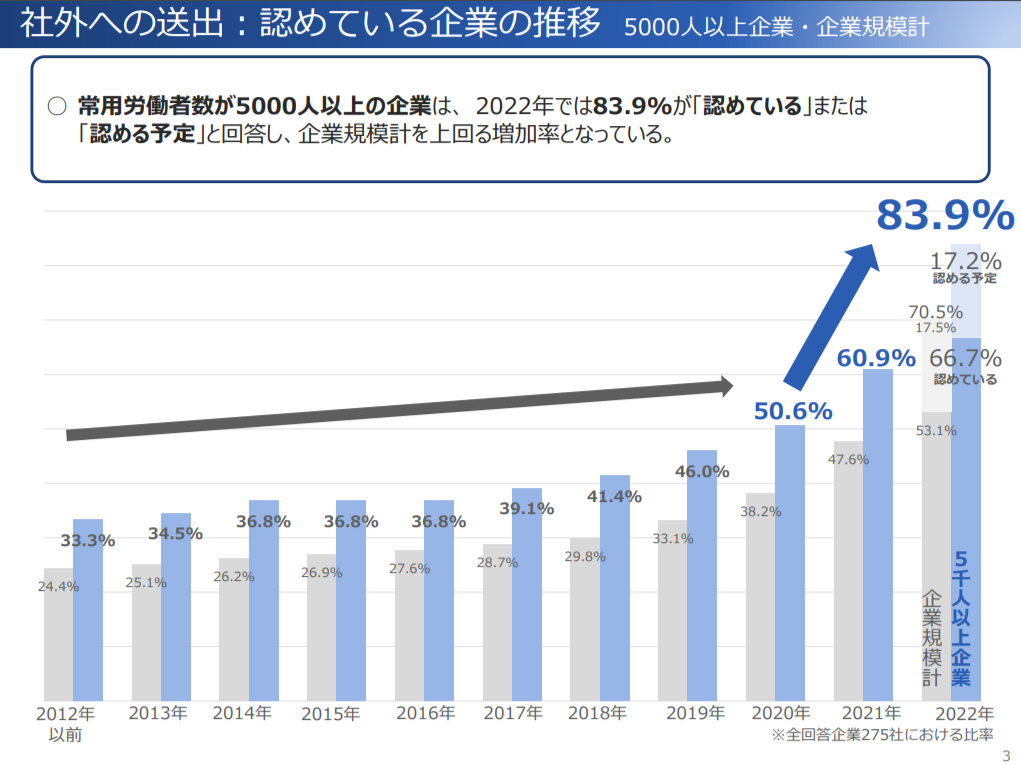

副業解禁

副業解禁をする企業も増加しており、『リスキリング』のチャンスが増えています

副業解禁の流れは、2018年1月に厚生労働省が副業・兼業に関する規定を新設したのことをきっかけに始まりました

政府が副業解禁を推奨している狙いは、働き方の多様化や人材の流動化です

以下の経団連の調査結果では、2022年において企業の約7割が副業・兼業を「認めている」または「認める予定」と回答しています

引用:副業・兼業に関するアンケ―ト調査結果|日本経済団体連合会

副業することは、スキルや収入アップに繋がります

また、副業で『リスキリング』を効率的に行うこともできます

『リスキリング』は座学だけではスキルの習得が難しいですが、実践の場があることで飛躍的にスキルが向上します

また、壁に直面しても近くに聞く相手がいるのは非常に心強いことです

副業は収入を得ながら『リスキリング』することもできますので、会社が副業を禁止していなければぜひ副業にチャレンジしてみてください

フリーランスの増加

日本型雇用システムが崩壊する中、会社に属さないフリーランスは今後当たり前の働き方になります

フリーランス(freelance)とは、

特定の会社や組織に所属せず、独立して働く人

のことです

フリーランスは、自分のスキルやサービスをクライアントに提供し、その対価として報酬を受け取ります

フリーランスのメリットとデメリットは以下になります

- 時間や場所に縛られない

- スキルを活かせる

- 収入が青天井

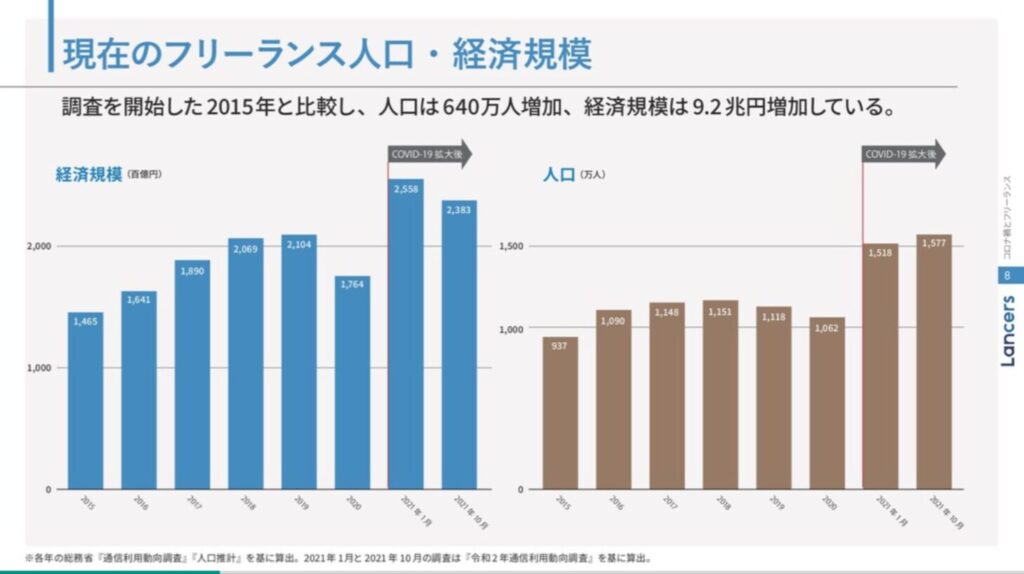

フリーランス人口推移

近年、日本ではフリーランス人口が著しく増加しています

ランサーズの調査によれば、2015年は937万人だったフリーランス人口が、コロナ禍を経て2021年には1,577万人まで増加しています

副業も含めてですが、全労働人口の約2割がフリーランスを経験していることになります

引用:『新・フリーランス実態調査 2021-2022年版』発表|ランサーズ

また、アメリカでは現在フリーランス人口の割合は36%と言われています

調査機関「MBO Partners」の予測では、2027年までにフリーランスの割合が50%に達するそうです

アメリカのトレンドが送れて日本にやってくる傾向がありますので、日本も今後フリーランスが主流になる可能性は十分に有ります

フリーランスが増加している理由

フリーランスが増えている理由は、

- 政府主導の働き方改革

- コロナ禍による価値観の変化

などが挙げられます

また、フリーランス向けのサービスが充実し、フリーランスになるハードルが下がっていることも、フリーランスが増加している重要な要因の1つです

以下のようなサービスを利用することで、ユーザーはスマートフォンなどで気軽に登録して仕事を探すことができます

| サービス名 | 特徴 | URL |

|---|---|---|

| Lancers | 日本最大級のクラウドソーシングサービス 案件数・登録者数ともに豊富 | https://www.lancers.jp/ |

| CrowdWorks | スキルチェックで案件獲得のチャンスが広がるクラウドソーシングサービス | https://crowdworks.jp/ |

| Coconala | スキルを売り買いできるスキルマーケット 1時間単位から気軽に仕事を受注できる。 | https://coconala.com/ |

| Upwork | 世界最大級のクラウドソーシングサービス 海外案件も豊富 | https://www.upwork.com/ |

| FreeeUp | 英語圏向けのクラウドソーシングサービス 高単価案件が多い | https://www.freeeup.com/ |

フリーランスになるには

フリーランスになるために最も重要なことは、仕事を獲得できるスキルを持っていることです

しかし、多くの会社員の方は外部で仕事を獲得できるようなデジタルスキルを持ち合わせていないことと思います

そこで、必要となるのが『リスキリング』です

日本型雇用システムの崩壊が進む中、今後主流になるフリーランスという働き方に備えるために、今こそリスキリングを勧めていくべきなのです

停滞する日本

デジタル競争力ランキングの失墜

IMD(International Institute for Management Development)が発表している、2023年の世界デジタル競争力ランキングで、日本は32位でした

この順位は、2017年の調査開始以来過去最低を更新しています

ちなみに、トップ10は以下の国です

- アメリカ

- オランダ

- シンガポール

- デンマーク

- スイス

- 韓国

- スウェーデン

- フィンランド

- 台湾

- 香港

日本は同じ東アジアの韓国、台湾、香港にも大きく負けています

順位が低い要因としては、以下のような項目が低評価のためです

- 国際経験やデジタルスキルを有した人材

- テクノロジーへの順応性

- ビジネスの俊敏性

日本は紛れもなくデジタル後進国である事実を受け止めなければなりません

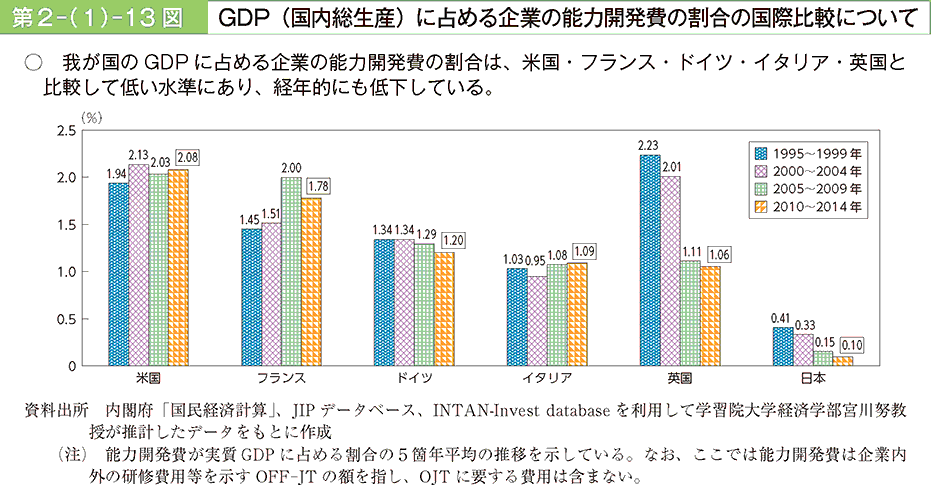

人への投資をしない日本

日本は人への投資が少なく、各国との差は広まっています

以下は、厚生労働省で実施した『GDPに占める企業の能力開発費の割合の国際比較』の調査結果です

引用:第2-(1)-13図 GDP(国内総生産)に占める企業の能力開発費の割合の国際比較について|厚生労働省

2010〜2014年においては、アメリカと比較して日本の人材投資は約20分の1であることが分かります

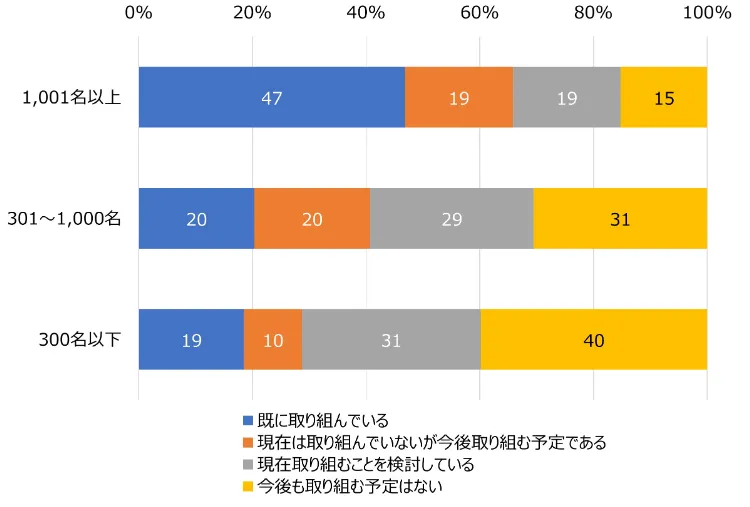

また、以下のHR総研が実施した、『企業規模別のリスキリングへの取組み状況』の調査結果は以下となります

引用:HR総研:社員のリスキリングに関するアンケート 調査報告|HRpro

1000人以上の大企業では約5割がすでに『リスキリング』に取り組んでいると回答しています

しかし、1000名未満の中小企業では、『リスキリング』に取り組んでいる割合は約2割です

人的資本経営と言う言葉が広まっては居ますが、諸外国と比べるとまだまだ人への投資が少ないことが伺えます

VUCA時代においても、『費用対効果』や『他社実績』がないと動き出せない日本企業生み出した結果であると言えるでしょう

また、『リスキリング』に取り組んでいると回答していても、

- 経営戦略に基づいた『リスキリング』なのか?

- スキル定義や評価、目標が明確となっているのか?

- スキル習得後の、業務への活用、配置転換などの仕組みがあるのか?

という点に置いては疑問が生じます

従来の従業員任せのEラーニングを『リスキリング』と称して、取り組みをアピールするために人事部門がポーズを取っているだけというところも多いのではないでしょうか?

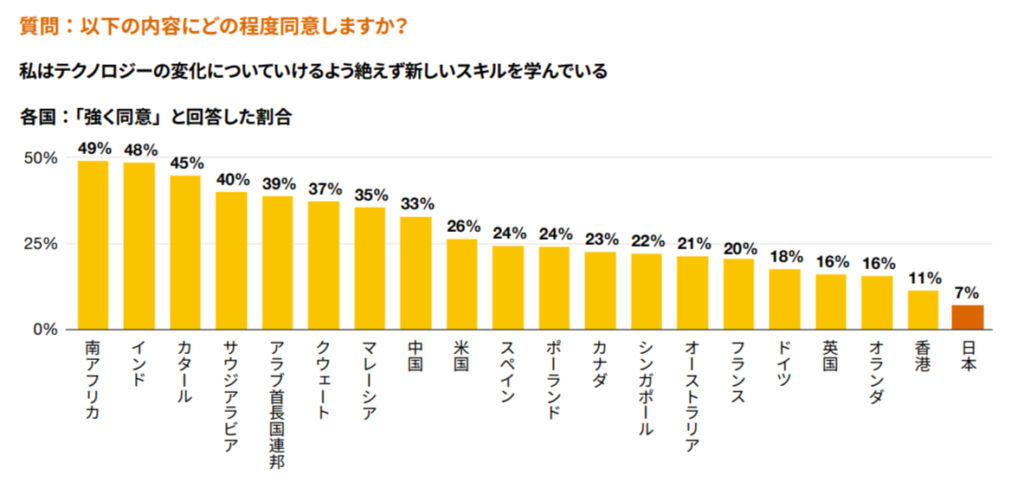

学習しない日本人

日本人は個人においても学習をしません

具体的にいくつかのデータを見ていきましょう

以下のデータによると、テクノロジーの変化に対する学習に「強く同意」と回答した割合はわずか7%です

引用:デジタル化がもたらすのは希望か脅威か|PwC Japanグループ

各国に比べてダントツで低いことが分かります

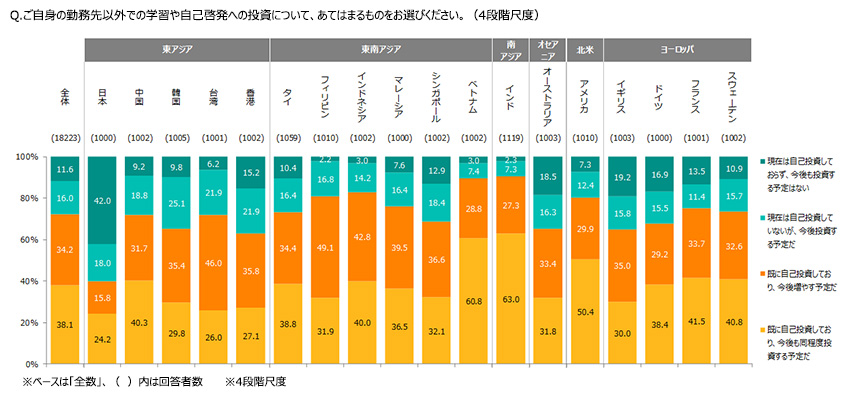

また、勤務先以外での学習や自己啓発については、約5割の人が「とくに何も行っていない」と回答しています

引用:グローバル就業実態・成長意識調査(2022年)|パーソル総合研究所

また、自己投資をしていない割合は6割を占めます

引用:グローバル就業実態・成長意識調査(2022年)|パーソル総合研究所

総務省統計局が2022年に発表した社会生活基本調査によると、日本人の1日の学習時間は平均でたった13分です

以上のように、日本人が学習しない状況が理解できたかと思います

外部環境が大きく変化する中、このまま足踏みしていて大丈夫でしょうか?

会社員の現実

ここでは多くの日本人が直面している(と私が勝手に思っている)会社員の現実について書いていきます

もし、共感する部分があれば、『リスキリング』が解決策になるかもしれません

配属ガチャの洗礼

新卒で入社した際の配属先(勤務地・職種など)が、希望通りではなく運で決まることを、おもちゃのガチャになぞらえて『配属ガチャ』と呼ばれています

そして一度配属されたらなかなか抜け出せないことが『配属ガチャ』の怖いところです

例え嫌な仕事でも自分から言い出さないのであれば、

「不満はないんだな」「この人には耐性がある」

と思われます

そして次第に業務がが属人化していき、

「大事な戦力だから異動はさせられない」

となり、何年も同じ仕事をさせられるのです

私も配属ガチャの洗礼を受けました!

やりがい搾取の評価制度

年功序列の評価制度では、一生懸命頑張って成果を出しても、最低限のことしかやらないのでも、大して収入に影響が有りません

例え良い評価をもらっても、定期昇給の額は微々たるもので、それよりも残業をした方がよっぽど稼げます

残業代欲しさにダラダラと長時間労働をした方が、遅くまで頑張っていると評価が上がることさえあり得る始末です

今はデジタルテクノロジーを活用し、短い時間で効率よくパフォーマンスを出すことができるのに、評価制度がそれに追いついていないと言う問題が有ります

このような『やりがい搾取』とも言うべき制度が、まだ根強く残り、成長したい社員の芽を摘んでいるのです

昇進は椅子取りゲーム

管理職のポジションがほぼ埋まっており、入る余地がないという方も多いのではないでしょうか?

日本の評価制度では一度管理職になったら、よほどのことがない限り降格は起きません

社内政治スキルに長けた人ばかりが上に上がり、ずっと居座っているケースも多く見られます

このような状況では、椅子取りゲームに負けてしまった人はモチベーションが下がるのは当然です

増えない収入、苦しくなる生活

日本人の年収は過去30年間ほぼ変化していません

国税庁の「令和4年分 民間給与実態調査」によると、2022年の平均年収は458万円です

30年前の1992年の平均年収は425万円でした

収入が増えないのにも関わらず、

- 物価高

- 増税

によって私たちの生活はより苦しくなっています

会社員だけの給料では、

- やりたいこともできない

- 結婚や育児も叶えられない

- 将来に残すお金があるのか不安

という悩みを抱えている方も多いと思います

副業や転職による収入アップを見越して『リスキリング』を検討すべきでしょう

仕事ばかりの人生

1日の時間の内、仕事の時間と通勤時間を合わせて平均で11時間は拘束されています

睡眠時間を抜けば自由に使える時間は6時間程度です

仕事に使う時間があまりにも長くないでしょうか?

下手すると配偶者や子供などの大切な人と過ごす時間よりも、赤の他人である会社の人と過ごす時間の方が長いでしょう

私はこのような人生はおかしいと思います

以前は、『仕事が人生』、『働くことが美徳』、と言う考えが有りましたが、コロナ禍を経てワークライフバランス重視する価値観が広まりました

仕事ばかりの人生ではなく、働き方を変えて自分お大切な時間を取り戻すための手段としても『リスキリング』は必要なことだと思います

まとめ

今回は様々なデータを用いながら『会社員の現実』について解説しました

漫然とただ会社員を続けることは、安定ではなくもはやリスクとなっています

今こそ、自分を変えるために行動を始めるべきです

『リスキリング』によって未来は変わります

ぜひみなさんも『リスキリング』に取り組みましょう!

コメント