あこ

あこ『リスキリング』の学習ってどのように行うべきですか?

このようなお悩みを解決していきます!

- 自分に合った学習方法の選び方がわかります

- 学習方法の選択肢を理解できます

- 学習効率の上げ方がわかります

社会人になってからしばらく学習から遠ざかっていた人が、いきなり全く知らないデジタルスキルを身に着けるのはかなりハードルが高いことです

そこでこの記事では私の経験も踏まえ、これから『リスキリング』で学習に取り組む方に向けて、『自分に合ったリスキリングの学習方法の選び方』について解説します

なぜ学習方法の選択が重要か?

学習方法の選択ミスは時間のムダになる

学習方法の選択を間違えると、効率が上がらないまま時間ばかりを浪費することになります

リスキリングに取り組む多くの方が、普段会社で働きながらやっとの思いで時間を捻出し、学習に取り組まなければなりません

少ない時間の中で、学習効果を最大限に発揮したいと思うのは当然のことでしょう

しかし、自分に合った学習方法や効率が上がる方法を知らないままでいると、時間をムダに使ってしまうことも有ります

自分の大切な時間を有効に使うためにも、学習方法の選択が重要となります

日本人は学習を見直すことが必要

多くの日本人は学習の成功体験が少ないです

学習は受験の手段としての印象が強く、学習で良い思いをするのは一部の志望校に入れた人のみです

また、社会人になってからは、年功序列の横並びの評価のため、学習をしたことが収入アップや評価に繋がることはあまり多く有りません

学習してもあまりメリットがないのですから、学習に対してネガティブになるのはある意味当然のことと言えます

学習に対してネガティブなので、学習と言えば学生時代のようにひたすら参考書を解くような嫌なイメージを持っている人も多いかもしれません

学習って辛くて嫌なイメージしかないかも

これから『リスキリング』を始める方は、学習のイメージを一新し、自分に適した学習の方法に見直す必要があります

今は電子書籍、音声、動画など学習方法にもさまざまな選択肢があります!自分にあった学習方法を探しましょう〜

自分にとって最適な学習方法とは?

認知特性

自分にあった学習方法を探す上で、『認知特性』を知ることは有効な手段です

『認知特性』とは、『目や耳などの五感から入ってきた情報を脳の中で整理したり、記憶したりする能力』のことです

全く同じ情報でも認知の仕方は人それぞれで、生まれたときにほぼ決まってると言われています

『認知特性』は、『視覚優位』、『言語優位』、『聴覚優位』の大きく3つに分類されています

そしてそれらを更に2つに分解した以下の6つのタイプに分けることができます

| 大分類 | タイプ |

|---|---|

| 視覚優位 | カメラタイプ |

| 3Dタイプ | |

| 言語優位 | ファンタジータイプ |

| 辞書タイプ | |

| 聴覚優位 | ラジオタイプ |

| サウンドタイプ |

それぞれのタイプで理解の方法が異なりますので、認知特性に合わせた学習方法を用いるのが効果的です

それではそれそれのタイプについて詳しく見ていきましょう

認知特性の6つのタイプ

認知特性の6つのタイプ1:カメラタイプ(視覚優位)

カメラタイプは、『目で見た情報を写真や絵のように平面(2次元)で記憶するタイプ』です

カメラで写真を撮るように情報を画像として記憶し、思い出す時は頭の中のアルバムをパラパラめくって特定の画像を探し出します

イメージを思い出すことが得意なので、絵を書くことも得意です

- 写真、イラスト、図解、グラフなどビジュアルで分かりやすい教材を使う

- 文章の内容をイラストでイメージし、記憶を定着させる

- ノートを取るときは、図やイラストも書く

- ページ全体を写真のように覚える

- UI/UXデザイナー

- グラフィックデザイナー

- イラストレーター

認知特性の6つのタイプ2:3Dタイプ(視覚優位)

3Dタイプは、『空間や時間軸を使って、情報を立体(3次元)で記憶するタイプ』です

見た情報を立体的に捉えること得意なので、人の顔も正確に記憶でき、ささいな変化でもすぐに分かります

また、動画のように一連のストーリーで物事を捉えるので、歩いてきた道のりや物事の順序を覚えることにも長けています

- 動画教材、セミナーなどによる学習

- 情報そのものだけでなく、周囲の状況や環境も一緒に覚える

- ハンズオンや実技など実体験を伴う学習

- 映像クリエーター

- プロダクトデザイナー

- CGクリエーター

認知特性の6つのタイプ3:ファンタジータイプ(言語優位)

ファンタジータイプは、『読んだり聞いたりしたことを映像として記憶するタイプ』です

言葉から映像を思い浮かべられる想像力が豊かな人が多いです

逆に映像として見たものを言葉で表現することも得意です

言語機能をつかさどる左脳とイメージをつかさどる右脳の両方をバランスよく使うことができます

- 物語形式、ロールプレイング形式の教材で学習する

- ストーリー立てて整理する

- 学習しながら実際に自分が使う場面を思い浮かべる

- Webライター

- コピーライター

- カウンセラー

認知特性の6つのタイプ4:辞書タイプ(言語優位)

辞書タイプは、『読んだ文字や文章を図式化して記憶するタイプ』です

ノートの取り方が上手で、時系列や相関図などにわかりやすくまとめることができます

文字の情報だけでもロジカルに理解するのことが得意です

- テキストベースの教材や百科事典を使用する

- 文章を読んで理解した内容をノートにまとめる

- 要点を図式化し、わかりやすくまとめる

- 単語練習のように繰り返し書いて覚える

- エンジニア

- プログラマー

- コンサルタント

- データアナリスト

認知特性の6つのタイプ5:ラジオタイプ(聴覚優位)

ラジオタイプは、『言葉を耳で聞いて記憶するタイプ』です

文字を読むのは苦手ですが、他人に読み聞かせてもらうと理解しやすいです

人との会話をメモを取らずに覚えることが得意です

- 音声教材、講義などにより学習する

- テキストを音読したり、録音したものを聴く

- スキマ時間に音声を聞く

- ポッドキャスター

- 作詞家

- 音声認識エンジニア

認知特性の6つのタイプ6:サウンドタイプ(聴覚優位)

サウンドタイプは、『音色や音階、リズムなどの音楽的イメージで記憶するタイプ』です

聞いた音をそのまま再現できるので、モノマネが上手です

絶対音感を持っている人も多くいます

- ポッドキャスト、音声付きの解説などにより学習する

- 言葉や文章にメロディーやリズムをつけて覚える

- テキストを読む時に声をイメージする

- 替え歌で覚える

- 音楽家

- サウンドクリエイター

- 音響デザイナー

認知特性の見分け方

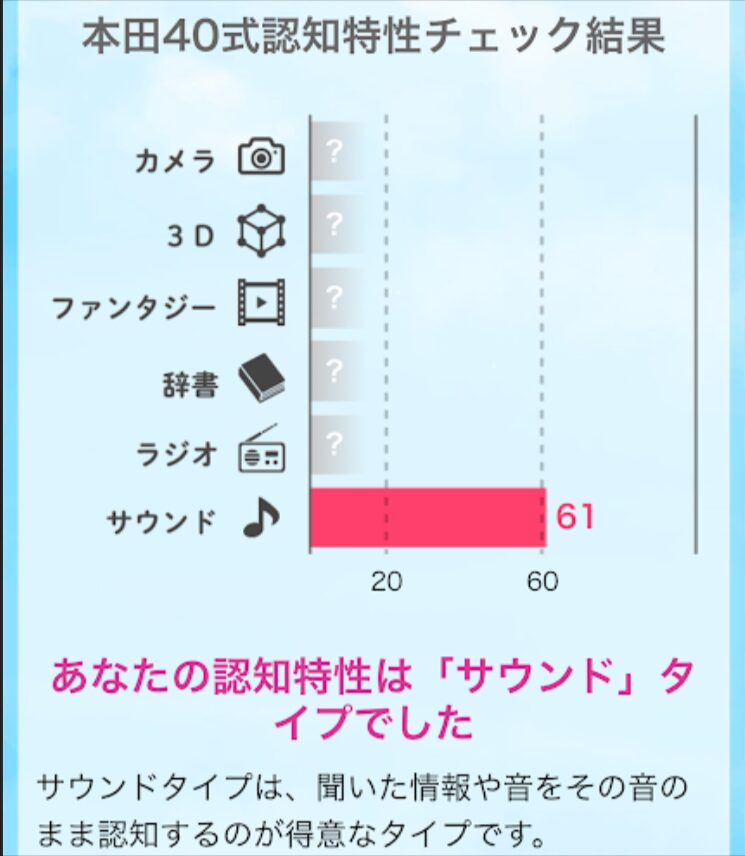

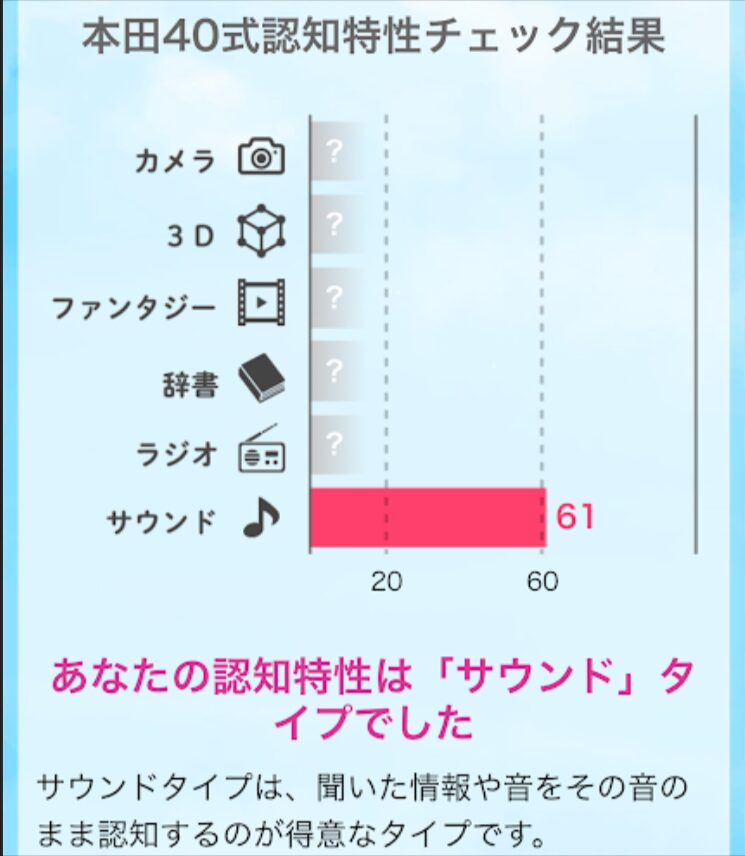

認知特性を見分ける方法として、『本田40式チェック』というのを以下のサイトで紹介しています

LINE登録が必要ですが、無料で受けられますので気になる方は試してみて下さい

LINE登録が面倒という方は以下のページから簡易テストを受けられます

ちなみに私も『本田40式チェック』で診断してみたところ『サウンドタイプ(聴覚優位)』でした

確かに難しい文章が苦手で、聴くほうが頭に入りやすいです

中国に赴任したときに、聞いた中国語の発音をそのまま出せたので、よく発音がうまいと現地の人に言われました

誰にでも『認知特性』はありますので、自分がどのタイプなのかを知ることで効率良い学習につなげることができます

みなさんはどのタイプでしょうか?

自分にあった学習方法を見つけよう!

学習と言うと学生時代のように机に向かってひたすら参考書を解くイメージを持たれている方も多いかもしれません

しかし、現在ではテクノロジーの進歩とともにさまざまな学習サービスが出てくるようになりました

認知特性が人それぞれ違うように、自分に合った学習方法を選択することが学習効率を上げる上で大切です

ここでは以下のような5つの学習方法それぞれのメリット・デメリットについて紹介いたします

- 書籍

- 電子書籍

- 音声学習

- 動画学習

- コミュニティ

学習方法1:書籍

『書籍』はご存知の通り、書店やAmazonなどのネット通販で購入できるテキスト形式の教材です

『書籍』は出版社が校閲しているので情報の信頼性が高く、体系的な知識を得られます

しかも、比較的安いので気軽に購入することができます

しかし、テキストを見ながら一人で学習するのは集中力や理解力が必要となるため、初心者が取り組むには難しい面もあります

『書籍』は認知特性で言うと、ファンタジータイプや辞書タイプの『言語優位』の方に適しています

『視覚優位』の人や初心者の人は、イラストや図解が多いもの、漫画付きのものなどを選ぶとよいでしょう

また、『書籍』はデジタルデータではないので、持ち運びに不便なところがあります

『書籍』のメリット & デメリットをまとめると以下のようになります

- 信頼性が高い

- 体系的に学べる

- 比較的安価

- 目に優しい

- 集中力や理解力が必要

- 最新の情報じゃない場合がある

- 持ち運びが不便

『書籍』での学習は以下の人にオススメです

- 集中力、やる気、根気がある

- 体系的な知識を身に着けたい

- 『言語優位』の方

学習方法2:電子書籍

『電子書籍』は、スマートフォンやタブレットなどのデバイスから閲覧する、電子版の書籍です

今ではだいぶ普及してきて、利用したことも有る人も多いかと思います

代表的なサービスには、以下のようなものがあります

- Kindle

- BookLive!

- 楽天Kobo

『電子書籍』の良さはなんといっても利便性が高いことです

スマートフォンやタブレットがあればいつでもどこでも学習することができます

本棚も必要ありませし、破れたり劣化することも有りませんね

また、『書籍』とは違って検索や付箋、マーカーなどの機能があり、見たいページにすぐジャンプすることができます

『kindle unlimited』などの読み放題サービスを利用すれば、毎月定額で大量の書籍を読むこともできます

私も『kindle unlimited』を利用しています!

しかし、『電子書籍』は慣れないと使いにくいと感じる人もいるでしょう

人によっては『電子書籍』のために専用のデバイスを購入する必要があるかもしれません

また、『電子書籍』は出版のハードルが低いので個人で出版している人も多数います

個人出版の中にはクオリティの低いものも紛れていますし、最近ではChatGPTを使って『電子書籍』を量産しているようなものも多いので、選ぶのには注意が必要です

『電子書籍』のメリット & デメリットをまとめると以下のようになります

- いつでもどこでも学習できる

- 劣化しない

- 検索や付箋、マーカーなどの機能

- 定額で読み放題サービス有り

- 暗い場所でも読める

- 慣れないと使いにくい

- 専用のデバイスを購入必要な人もいる

- 個人出版に注意が必要

- 目に悪い

『電子書籍』での学習は以下のような人にオススメです

- デジタルデバイスでサッと学習したい

- クオリティを気にせずたくさん読みたい

- 『言語優位』の方

学習方法3:音声学習

『音声学習』は、書籍を朗読した音声コンテンツやプラットフォーム上での音声配信による学習です

代表的なサービスには、以下のようなものがあります

- Audible

- Podcast

- Voicy

『音声学習』はながら聞きで学習できることが最大のメリットです

- 通勤

- 家事

- 運動

- 運転

など、手が離せないシチュエーションでもインプットすることができます

特に『聴覚優位』の方にとっては効果的な学習法です

ただ、文字や画像がないので、どう書くのかがわからない、イメージがしにくい、というデメリットもあります

また、実際に文字を書いたり、パソコンで動かしてみたり、という実践的な学習にも向いていません

学習内容は限定的ですが、時間効率を上げるためにはぜひ取り入れたい学習方法です

『音声学習』は音声だけでも事足りるマインドセットをインプットするのには向いている媒体です

『音声学習』のメリット & デメリットをまとめると以下のようになります

- ながら聞きで学べる

- 倍速で聞けばインプット効率UP

- 定額で読み放題サービス有り

- マインドセットのインプットが最適

- テキストや画像が分からない

- 手を動かす学習に不向き

- 集中が途切れる場合がある

『音声学習』は以下のような人にオススメです

- スキマ時間でながら聞き学習したい

- 時間をムダにしたくない

- 『聴覚優位』の方

学習方法4:動画学習

『動画学習』は、プラットフォーム上での動画配信による学習の方法で、現在では学習方法の主流となってきています

代表的なサービスには、以下があります

- Udemy

- Schoo

- YouTube

YouTubeはエンタメ系の動画も多いですが、最近では教育系の動画も充実しています

YouTubeは無料ですので自分の学びたい分野があればぜひとも活用したいところです

『動画学習』の優位さは、圧倒的な情報量にあります

動画の情報伝達量は文字の5000倍とも言われており、1分間の動画で180万語分の情報量に相当します

動画は初心者でも理解しやすいですね!

講師の方の感情のこもった表情、声、ジェスチャーは学習効果を上げてくれるはずです

プラットフォームによっては課題やテストなども有り、ハンズオンでの学習も可能です

臨場感があるのは動画ならではですね!

しかし、動画は学習には非常に効果的ですが、学習中は目が離せず他のことはできません

学習中は邪魔が入らないように、ある程度集中できる環境が必要です

また、高額な動画教材も存在しますので、費用対効果を吟味する必要があります

『動画学習』は、『視覚優位』の方、または『聴覚優位』の方にもおすすめです

『動画学習』のメリット & デメリットをまとめると以下のようになります

- 圧倒的な情報量

- 初心者でも理解しやすい

- モチベーションを維持しやすい

- ハンズオン学習も可能

- 学習中に他のことができない

- 高額な教材もある

『動画』での学習は以下のような人にオススメです

- わかりやすく学習したい

- 実際に講師に教えてほしい

- 『視覚優位』または『聴覚優位』の方

学習方法5:コミュニティ

『コミュニティ』は、インターネットなどを通じて特定の目的や話題について交流するユーザー同士の集まりのことです

例えば、以下のようなものがあります

- SNS内でのコミュニティ

- オンラインサロン

- 勉強会(connpass、ATND、Doorkeeper、など)

『コミュニティ』の良さは、わからないことを誰かに聞けるという点です

『リスキリング』は未経験のデジタル分野を学ぶため、つまずくことも多いですが、周りに聞ける人がいるだけで、上達の速度は段違いに上がります

メンターになってくれる人や一緒に学ぶ仲間がいるので、モチベーションも上がります

ただ、『コミュニティ』への参加は、慣れていないと勇気がいりますし、人見知りの人にとっては少しハードルが高いです

また、注意が必要なのは、信頼性の低い情報が紛れている可能性があることと、馴れ合いばかりでやる気のない仲間に合わせてしまうと自分の成長に支障をきたすことです

『コミュニティ』のメリット & デメリットをまとめると以下のようになります

- わからないことをすぐに聞ける

- モチベーションが上がる

- 入るのにハードルが高い

- 信頼性に低い情報もある

- 付き合う仲間は選ぶ必要あり

『動画』での学習は以下のような人にオススメです

- すぐに聞ける人がほしい

- 一人で学習するのは心細い

学習効率を上げる6つの方法

ここでは学習効率を上げる以下の6つの方法について紹介します

- 睡眠をしっかり取る

- 集中できる環境を作る

- 学習時間を決める

- 学習の全体像を把握する

- 反復学習をする

- アウトプットする

それぞれについて詳しく見ていきましょう

学習効率を上げる方法1:睡眠をしっかり取る

睡眠を十分に取ることが、学習の質を高めます

睡眠不足の状態だと、以下のような学習に対してさまざまなマイナスな影響が起きます

- 集中力や思考力の低下

- 記憶が定着しにくくなる

- 通常よりも時間がかかる

- モチベーション低下

社会人がリスキリングに取り組むと、今までの生活を変えずに睡眠時間を削って学習する人も一定数いますが、効率を下げる可能性があるのであまりおすすめはできません

スマートフォンやテレビを見る時間を減らすなど、睡眠時間を削らずに優先順位を変えて学習時間を確保するようにしましょう

もし睡眠不足になったら、その状態で学習しても効率が悪いだけなので、その日はさっさと寝てしまって翌日にエネルギーが高い状態で取り組んだほうが効率が上がります

また、睡眠中に学習した内容が脳に記憶されるため、そのような意味においても睡眠時間を十分にと取ることが大切です

睡眠はしっかり取りましょう!

学習効率を上げる方法2:集中できる環境を作る

学習に集中できる環境作りは効率を上げる上で重要です

人間は五感で物事を感じ取りますので、集中が阻害される要因も五感のどれかで感じ取ったものがトリガーになります

それでは、五感別にどのような環境づくりをすべきかについて紹介していきます

集中できる環境作り1:視覚要因

学習するときは余計なものが目に入らないようにしましょう

まずは自分が学習する部屋の中や机の上を片付けることが効果的です

部屋や机が乱雑だと、いろいろなものが目につき集中力を欠きますので、なるべくスッキリさせて情報量を減らすことが集中力アップにつながります

部屋がごちゃごちゃいてると集中力を奪われます

また、学習するときはスマートフォンや漫画など、自分の誘惑になるものは手の届かないところにしまっておきましょう

スマフォはつい触りたくなっちゃうんですよね

もしカフェなどの外出先で学習する場合は、壁向きの席に座るなど、他の人の動きが目に入らない位置を選ぶのがよいでしょう

集中できる環境作り2:聴覚要因

音によって学習が中断されるケースも良くあります

まず周りに誰かがいて、話しかけられる環境は学習に不向きです

なるべく一人の環境にするか、家族がいる場合は「この時間は学習するから話しかけないでね」と協力を依頼することも時には必要です

周りの人の協力は大切です

また、スマートフォンの通知音はサイレントモードや集中モードに切り替えて、音が鳴らないにしましょう

家の外の騒音はなくすことが難しいですが、耳栓やイヤホンで音楽を聞きながら学習することである程度対処できます

音楽を聞く場合も、歌詞のないインストの楽曲、洋楽、聞き慣れた歌、など自分が集中できるものを選ぶと良いです

集中できる環境作り3:嗅覚要因

自分がリラックスできる香りは、集中力や記憶力アップにつながります

記憶や感情を司る大脳辺縁系と嗅覚には深い関連性があるため、アロマやお香の香りで部屋を満たすと学習効率向上が期待できます

学習のために自分の好きな香りを探してみるのも良いかもしれませんね

また、こんな人はいないと思いますが、ストレスを感じる匂いがする環境での学習は避けましょう

学習効率も下がりますし、体調も悪くなってしまいそうですね

集中できる環境作り4:触覚要因

服装や気温、湿度なども学習効率には影響します

まず服装についてですが、キツすぎたり、肌触りが悪いものは集中力を低下させるので避けましょう

また、服装である程度セルフイメージができあがるので、だらしなさすぎるのも良く有りません

自分なりに気合の入る色やデザインを選ぶとモチベーションも上がります!

昔の受験生のようにハチマキするのもある意味ではモチベーションアップの手段なのかもしれません

また、肌で感じる温度についても、温かいと頭がボーっとして眠くなるので、少し肌寒いくらいが学習には適しています

湿度もジメジメしているとストレスになるので、エアコンを入れて快適に集中して学習することも大切です

集中できる環境作り5:味覚要因

口にいれるものによっては集中力を向上させてくれます

例えば、スポーツ選手も試合中に噛んでいるガムです

噛むことで脳が活性化されて、集中力が上がることが科学的にも証明されています

学習中もガムを噛むことで、効率アップが期待できます

また、チョコレートも脳の活性化、集中力や記憶力の向上、疲労回復などに効果があると言われています

ビターチョコレートやGABA入りチョコレートが適していて、最近ではそれらの効果を謳った商品も売られています

学習効率を上げる方法3:学習時間を決める

学習する時間帯

会社員の方が学習する時間帯は、『退勤後の夜の時間』か『出勤前の朝の時間』のどちらかになると思います

どちらが良いということは有りませんが、それぞれ適した学習内容があります

夜の時間

脳は睡眠を取っている間に記憶を定着させますので、夜寝る前の時間に暗記系の学習を行うと効率が良いです

寝る1〜2時間前は、用語を覚えたり、関数を覚えたりするなどのインプットを中心とした学習を行うようにしましょう

朝の時間

朝目覚めてから3時間は1日の中で最も脳が活発に動くゴールデンタイムです

ドーパミンやアドレナリンが大量分泌され、思考力やひらめきに優れていますので、学習したことをアウトプットする時間に使うと良いです

また、朝早くみんなが起きる前の時間は、静かで邪魔されることも少ないので集中して取り組むことができます

朝に学習を終えると、その日は学習に時間を作らなくてはいけないという焦りもなくなるので、『朝活』で学習することもオススメです

早く起きるのはつらいですが、朝活のメリットは大きいです!

制限時間を設ける

学習には制限時間を設けたほうが効率が上がります

時間を決めないと、ついだらけてしまい、集中力を欠いたり、他のことを始めてしまったりします

「◯時間やる」と決めたら、その時間は学習だけに集中し、取り組むようにしましょう

学習効率を上げる方法4:学習の全体像を把握する

学習をするときは、細部から順に手を付けるよりも、初めに全体像を把握した方が効率よく学習できます

せっかくテキストに沿って一通り学習したのに、蓋を開けたら身についていなかった経験はないでしょうか?

たしかに身についたような気になっているときがありますね

細部から取り組むと知識がバラバラに入ってくるため、頭の中が整理されず体系的な知識として定着していないことが原因かもしれません

細部の学習を始める前に、教材のタイトルや目次(見出し)から全体像を掴むことが重要です

何を目的として学習し、どんな流れで学習を進め、どのような知識やスキルが身につくのか?というのを事前に頭にインプットします

すると、知識体系の骨格が見えてくるので、その後に細部の学習を進めていきます

このように最初に全体像を把握することで、学習する意義が明確になり、体系的な知識として定着しやすくなります

学習効率を上げる方法5:反復学習をする

学習は繰り返すことで記憶として定着していきます

脳は同じ情報に繰り返し接触することで、「生きるために必要」と判断し、長期記憶をする性質が有ります

ですので、一度学習しただけではなかなか身につかず、何度も反復して学習することが必要です

反復学習のベストなタイミングには諸説ありますが、イカの夜8ウナサイクルが長期記憶をするのに適しています(参考記事:https://limixceed.co.jp/blog/archives/3140)

- 学習した翌日

- 1週間後

- 2週間後

- 1ヶ月後

特にリスキリングは、難しいデジタル用語などすぐには理解できないことも多くあります

一度覚えられないからと諦めないで、繰り返し触れることでスキル習得に近づけるでしょう

アウトプット学習効率を上げる方法6:アウトプットする

学習したことを自分のスキルとして身につけるには、アウトプットすることが重要です

座学だけでは分かったつもりになっていても、いざ実践するとなると上手くできないものです

積極的に学習したことをアウトプットできる場を作り、実践を重ねていきましょう!

アウトプットの方法には以下のようなものがあります

- ハンズオン学習(体験学習)

- 業務で活用する

- ネット上に公開する

- 誰かの手伝いをする

- 副業にチャレンジする

学習したことを発揮することは、自分ひとりに留まらず他人に見られるので、ちゃんとしたアウトプットを出そうという意識が生まれます

適度な緊張感の中で実践することで、学習したことが自分の血肉となるはずです

覚えたての頃は自信がなく、謙遜してしまいがちですが、できたという成功体験はさらなる成長に繋がりますので、積極的にスキルをアウトプットしていきましょう

まとめ

今回は『自分に合ったリスキリングの学習方法の選び方』についてご紹介いたしました

人によって『認知特性』が違うように、学習方法も合うものと合わないものがあります

今回紹介した学習方法や効率の上げ方を実践していただければ、忙しくて時間がない中でも効果を最大限に発揮できるはずです

ぜひとも皆さんの『リスキリング』における学習に役立ててみてください!

コメント